Texte von mir

Aus dem Büro

- Von Zistrosen und ZungenstendelnIm Mai habe ich mein Büro für eine Weile mal wieder nach Italien verlegt. Alle Kinder haben jetzt die Schule verlassen, wir sind unabhängig, und die Segnungen des Internets erlauben mir, meinen Arbeitsplatz… Von Zistrosen und Zungenstendeln weiterlesen

- Hochverehrtes PublikumNeulich fiel mir auf, dass ich in vielen Newslettern persönlich angeredet werde. Sehr geehrter Herr Hacke, schreibt mir zum Beispiel seit langem ein gewisser Kurt Kister in seinem wöchentlichen Brief namens Deutscher Alltag,… Hochverehrtes Publikum weiterlesen

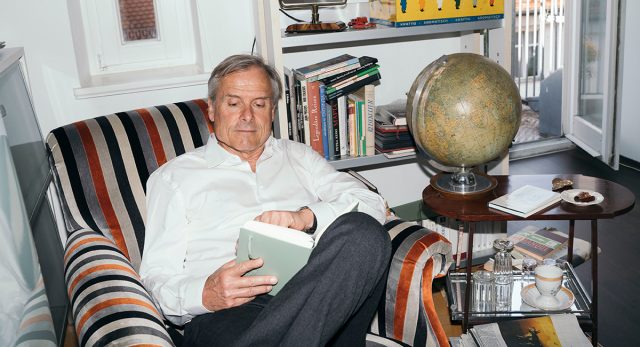

- Wie eine Kolumne entsteht – ein Making-ofMeine wöchentliche Kolumne im Süddeutsche Zeitung Magazin schreibe ich seit 1997, das sind fast 27 Jahre. Sie hieß zuerst Das Beste aus meinem Leben, seit 2008 nennen wir sie Das Beste aus aller… Wie eine Kolumne entsteht – ein Making-of weiterlesen

- Ist der Landwirt Tod?Im Brief vom Januar hatte ich ein Bild von den Demonstrationen der Landwirte gezeigt. Auf einem Transparent stand der Slogan, in etwas verquerer Orthographie. Sie sähen nicht, sie ernten nicht, aber sie wissen… Ist der Landwirt Tod? weiterlesen

- Ich säe was, was du nicht siehstLeserin R. schickte mir ein Bild aus der Landshuter Zeitung, auf dem demonstrierende Landwirte abgebildet waren mit ein Plakat und der Aufschrift Sie sähen nicht, sie ernten nicht aber sie wissen alles besser.… Ich säe was, was du nicht siehst weiterlesen

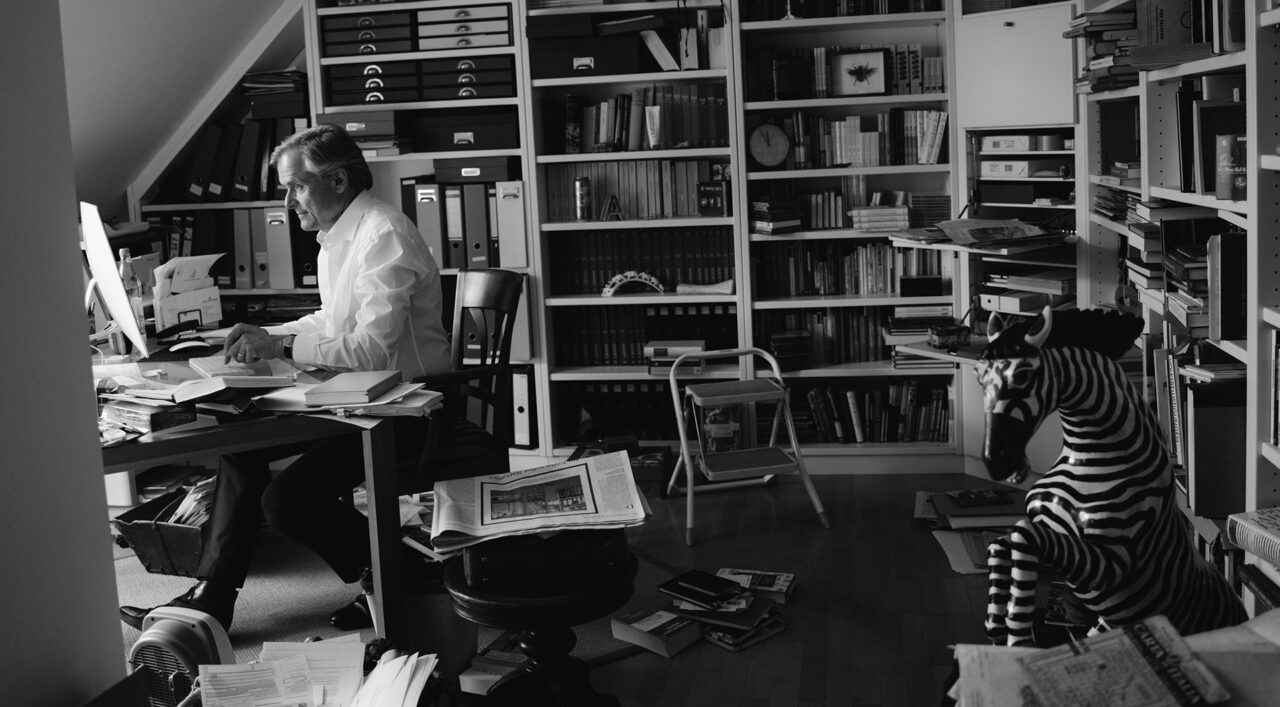

- Der AufräumerIm Grunde bin ich ein ordentlicher Mensch, aber meinem Büro sah man das seit Jahren nicht mehr an. Ich hatte einfach so viel zu tun und war so viel auf Reisen, dass ich… Der Aufräumer weiterlesen

- Loriot 100Am 12. November wäre Loriot 100 geworden. In meinem Buch über die Heiterkeit sind ihm einige Seiten gewidmet, und am 11. November brachte das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung einen Text von mir über… Loriot 100 weiterlesen

- Trotz dem alten Drachen!Ehrlich, soviel Post habe ich fast noch nie zu einem Buch bekommen wie zu Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte, und… Trotz dem alten Drachen! weiterlesen

Mein Leben in Dingen

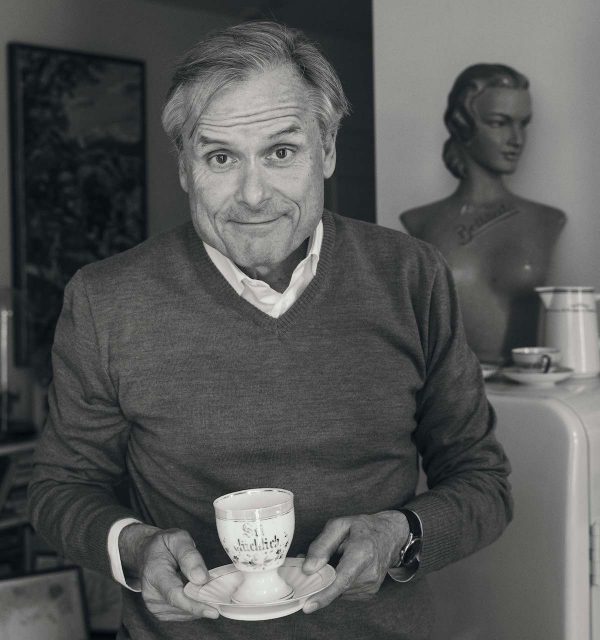

Einmal, als es mir eine Zeitlang nicht gut ging, schenkte mir meine Frau diese alte Porzellantasse. Vorne steht „Sei glücklich“. Und tatsächlich, es funktioniert. Immer wenn ich diese Tasse in die Hand nehme, bin ich glücklich. Deshalb tue ich das jeden Tag mindestens einmal, übrigens ohne daraus zu trinken. Ich habe Angst, die Tasse könnte bei Benutzung Schaden nehmen, so dass es mit meinem Büroglück auf der Stelle für immer zu Ende wäre. Und wer weiß: Tränke ich aus der Tasse einen Kaffee oder Tee, vielleicht wäre das Glück, das ich so gewissermaßen als Flüssigkeit zu mir nähme, dann gar nicht mehr auszuhalten?

Ich weiß nicht mehr, woher ich dieses kleine Schwein habe, vermutlich habe ich es vor Jahrzehnten bei irgendeinem Trödler gekauft.

Ich mag Schweine, es sind sehr intelligente, gesellige Tiere, denen viel Unrecht geschieht in dieser Welt. Wobei ich kein Vegetarier bin, aber ein Gegner der Massentierhaltung in ihrer heute so weit verbreiteten Form. Aber wer wäre das nicht!? Schweine aus Holz isst jedoch keiner, und dieses hier ist aus Holz, geschnitzt aus einem Stück, nur das Ringelschwänzchen wurde nachträglich eingesetzt.

Ich nehme es fast jeden Tag einmal in die Hand und betrachte es. Es hat einen missmutigen Gesichtsausdruck und schaut ein wenig feindselig, aber es fasst sich gut an, rundlich und fest.

„Schweine sind uns nah und fern zugleich“, schreibt Thomas Macho in seinem äußerst lesenswerten, in der schönen Reihe Naturkunden bei Matthes & Seitz erschienenen Buch Schweine. „Wer eine Genealogie der Ambivalenz entwerfen wollte, braucht nur die Geschichte der Schweine studieren. Und in ihr den Widerspruch zwischen dem Überfluss des Imaginären, der Allegorien, Sprichworte, Bilder und Artefakte – und der zunehmenden Unsichtbarkeit der Schlachthöfe und Massentierhaltungspraktiken. Einer gesteigerten Sichtbarkeit entspricht eine außerordentliche Blindheit, ein vergessener und verdrängter Alltag der Grausamkeiten, zugleich aber auch eine diffuse Angst und Schuld ...“

Vielleicht stand das einmal im Schaufenster eines Metzgers. Vielleicht auch nicht. Jetzt ist es jedenfalls bei mir. Und da bleibt es auch.

Das ist die Krone des kleinen Königs Dezember. Er hat sie bei mir gelassen, weil er eine kleinere brauchte. Er schrumpft ja immer weiter, und diese wurde ihm zu schwer. Ich bewahre sie sicher unter einem kleinen Glassturz auf, denn sie ist wirklich aus Gold. Rechts daneben sieht man eine Schachtel, die einmal jemand für mich gebastelt hat, dem das Buch gut gefallen hatte: vor allem die Geschichte, in der es um die Träume von Dezember geht, die er nämlich in solchen Schachteln aufbewahrt.

Sie steht immer auf meinem Schreibtisch, ganz in der Nähe der Krone. Und es rührt mich jedes Mal sehr, wenn ich sie sehe: dass die Geschichte des Königs Leute so sehr beschäftigt, dass sie so etwas basteln und es mir schenken.

„Was bewahrst du in diesen Schachteln auf?“, fragte ich.

„Meine Träume“, sagte der König Dezember.

„Deine Träume!?“, rief ich.

„Alle meine Träume“, sagte der König. „In jeder Schachtel ist ein Traum.“

„Aber wie träumst du deine Träume, wenn du sie in Schachteln hast?“, fragte ich.

„Abends, wenn ich schlafen gehe“, sagte der König, „nehme ich eine Schachtel aus dem Regal, stelle sie neben mein Bett und nehme den Deckel ab. Dann schlafe ich ein und träume. Und morgens, wenn ich aufgewacht bin, bleibe ich noch ein bisschen liegen und erinnere mich an die Nacht. Dann tue ich den Traum wieder in die Schachtel und stelle sie ins Regal zurück.“

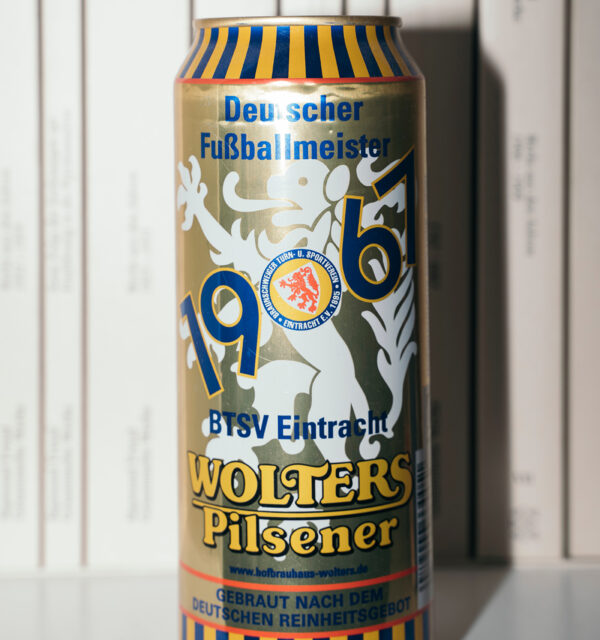

Die Dose hat mir vor Jahren Peter Kaack geschenkt, weil ihm mein Buch Fußballgefühle so gefallen hatte. Peter war Verteidiger in der Meistermannschaft von Eintracht Braunschweig 1967 und einer der Helden meiner Kindheit. Oft frage ich mich, in welchem Zustand sich der Inhalt dieser Bierbüchse befinden mag. Aber es könnte sein, dass ich es nie erfahren werde.

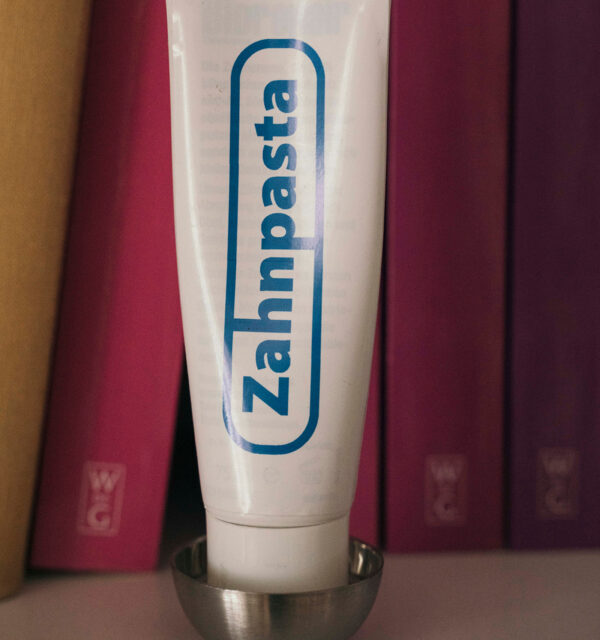

Ich stelle die Zahnpasta immer auf den Deckel, wie man es ja auch vernünftigerweise machen sollte. Meine Frau legt sie immer hin. Irgendwann fand ich eine Lösung, die uns beiden gerecht wurde, und unsere Ehe hat bis heute gehalten.

In meinem Elternhaus wohnte ein Vertreter von Idee-Kaffee als Untermieter. Der hatte solche Schränkchen für seine Kunden. Als Kind saß ich oft davor und träumte von den Orten, die darauf verzeichnet sind: Timor, Celebes und Menado, von Arabien und Abessinien, auch Bahia, Minas Geraes und Sao Paulo. Ich liebte das Design und den Kaffeegeruch aus dem Lager von Vorräten, die der Vertreter im Keller untergebracht hatte. Und zweitens? Ein Mann wie ich braucht im Büro einen Behälter für Ideen, die er nicht sofort verwerten kann und aufheben muss. Die sind da alle drin.

Bücher, die ich gerade lese

Hein de Haas, Migration. 22 populäre Mythen und was wirklich hinter ihnen steckt. S. Fischer

Für dieses Buch bin ich wirklich ungeheuer dankbar, weil es mir zu viel Klarheit in einer Frage verholfen hat, die heute viele Menschen (und mich eben auch) bewegt und die Wahlen entscheidet. Denn der Niederländer Hein de Haas, Professor in Amsterdam und Maastricht und einer der führenden Migrationsforscher der Welt, beschäftigt sich hier mit 22 Behauptungen (oder wie er es nennt: Mythen) und stellt ihnen jeweils den wissenschaftlichen Sachstand gegenüber.

Weil es mich so fasziniert hat, habe ich mich im Juni auch in meiner Kolumne (€) damit beschäftigt.

Die Migration bricht alle Rekorde. Migration ist die verzweifelte Flucht aus dem Elend. Zuwanderung bringt mehr Verbrechen. Der Klimawandel entfesselt eine Völkerwanderung.

Das sind nur vier der 22 Thesen, die uns jeden Tag begegnen und mit denen wir manchmal selbst argumentieren. De Haas aber nimmt sie alle Stück für Stück auseinander und stellt fest, was daran wahr ist und – vor allem – was nicht.

Das ist manchmal überraschend, vor allem aber reich an Belegen und Erkenntnissen.

Nur einige Beispiele: Es gibt keine weltweite Flüchtlingskrise. Gerade in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg mussten westliche Nationen deutlich mehr Geflüchtete aufnehmen als heute. Es gibt auch keine Völkerwanderung. Die westlichen Gesellschaften sind nicht von Fremden bedroht, sie haben schon viele Migranten integriert und können das auch weiterhin. Entwicklungshilfe für arme Ländern reduziert Migration nicht, sondern fördert sie – dies zum Thema „Bekämpfung der Fluchtursachen“. Für die meisten Migranten gibt es Arbeit bei uns. (Es gehört zum Beispiel zu den Gipfelpunkten der Verlogenheit, dass ein Staat wie Italien mit seiner rechtsradikalen Ministerpräsidentin vermutlich auf der Stelle zusammenbrechen würde, wenn es keine Zuwanderer gäbe, die in Millionenzahl in privaten Haushalten arbeiten.)

Und weiter.

Migration lässt sich durch Zäune und Mauern und andere Abwehrmaßnahmen nicht eindämmen, sie findet immer ihren Weg, im Gegenteil: Solche Maßnahmen kriminalisieren Migranten nur, statt ihnen – und damit auch uns – friedlich zu helfen. Zuwanderer sind keine Schnorrer. Die Kosten, die sie uns verursachen, amortisieren sich in der Regel.

Zu den Gipfelpunkten gehören die unfassbaren Betrügereien von Politikern wie Johnson oder Trump, die beide Migration entgegen ihren Versprechungen nicht einen Tag lang reduziert haben, im Gegenteil. Mit dem Brexit zum Beispiel endete zwar der freie Zuzug von Bürgern aus der EU nach Großbritannien, aber dafür wurden Saisonarbeiterprogramme wiederbelebt, Visumspflichten für Ländern wie Peru oder Kolumbien abgeschafft, andere Bestimmungen für Arbeitsmigranten gelockert.

De Haas: „Mit lautem Knall werden einige Türen zugeschlagen und dafür andere klammheimlich geöffnet.“

Aus keinem Sachbuch der letzten Zeit habe ich so viel gelernt. Keines hat mir zu mehr Klarheit verholfen.

Hein de Haas, Migration. 22 populäre Mythen und was wirklich hinter ihnen steckt. Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer. 512 Seiten.S. Fischer, 28 Euro

Salman Rushdie, Knife – Gedanken nach einem Mordversuch. Penguin

Kürzlich las ich auf spiegel.de einen Text des Chefredakteurs Dirk Kurbjuweit.

Er handelte von Kurbjuweits Großvater, der SA-Mann gewesen war. Auf seinem erhalten gebliebenen Personalblatt der Nazi-Schlägertruppe stand die Bemerkung Gut für Saalschlachten. Der Mann galt also als geeignet, bei Überfällen oder Großprügeleien mit Tischbeinen oder Stühlen zu wüten. Später überfiel er als Wehrmachtssoldat die Sowjetunion, geriet in Gefangenschaft und konnte dann, weil er Nazi gewesen war, nicht in den Staatsdienst zurück. Er musste unter Tage Kohle abbauen, was er hasste, wie Kurbjuweit bemerkt. Nachts, wenn der Enkel neben ihm schlief, hörte er den Opa manchmal schreien: Nicht schießen, bitte, bitte nicht schießen!

Kurbjuweit: „Bei aller Liebe, dieses Schicksal hatte er verdient. Wer sich mit dem Faschismus einlässt, wird wahrscheinlich mit ihm zugrunde gehen. Gut für Saalschlachten ist schlecht für das Leben.“

Ich muss (und so ging es ja auch Kurbjuweit selbst) an diesen Mann denken, wenn ich die Bilder von den breit gebauten und offensichtlich nicht mit Intelligenz verwöhnten Figuren sehe, die in Dresden und anderswo Wahlplakate herunterreißen und Wahlkämpfer bedrohen. Sie kämpfen für eine Partei, deren Wahlprogramm gegen ihre eigenen Interessen gerichtet ist, und sie werden mit ihrer Gewalt immer auch sich selbst zugrunde richten. Es sind oft die einfachen, schlicht gestrickten Menschen, die las Täter dann am Ende doch die Zeche für das zahlen werden, was zynische Verführer ihnen eingetrichtert haben.

So ist das bei Putins Soldaten, die er ins Feuer eines sinnlosen Krieges schickt, während er im Luxus lebt. So war das immer bei den Nazis und den Faschisten. So ist das bei der Hamas, die sich in Gaza hinter ihren eigenen Leuten versteckt, während die Führer anderswo ein feines Leben haben. So ist das auch bei den Islamisten. Dem Bataclan-Attentäter Salah Abdeslam bescheinigte sein eigener Anwalt „die Intelligenz eines leeren Aschenbechers“, und der französische Gerichtsreporter Emmanuel Carrère nannte den Mann in V13, seinem großen Buch über den entsprechenden Prozess, „ein mickriges Mysterium: eine von Lügen umhüllte, abgrundtiefe Leere“.

Jener Mann, der am 12. August 2022 Salman Rushdie mit einem Messer töten wollte, hatte maximal zwei Seiten eines Buches von ihm gelesen und nur einige Youtube-Hetz-Beiträge gesehen. Das reichte ihm, um sich zum Mord auf der Bühne des Amphitheaters von Chautauqua im südwestlichen Zipfel des US-Bundesstaates New York beauftragt zu fühlen. Ein dummer, leerer Typ, sogar unfähig, mit einem Messer umzugehen. 27 Sekunden lang stach er auf Rushdie ein und tötete ihn doch nicht, obwohl er es wollte. Aber er fügte ihm schwerste Verletzungen zu, bis Männer aus dem Publikum ihn niederringen konnten.

In Rushdies Buch über den Mordversuch heißt er nur A. wie Arschloch, ein Mann, der immer noch nach der Fatwa handelte, die 1988 der Ayatollah Khomeini aussprach, dessen Nachfolger noch heute im Iran herrschen, Homosexuelle an Baukränen aufhängen, junge Frauen vergewaltigen und ermorden und gerade erst den iranischen Regisseur Mohammad Rasoulof zu Haft und Peitschenhieben verurteilt haben, einer Strafe, der er sich Gott sei Dank durch Flucht entziehen konnte.

Rushdie schildert in seinem großartigen Buch Knife seine Leiden und seine Genesung, seine Verarbeitung des Geschehens. Er habe das Buch schreiben müssen, sagt er, habe dem Täter die Tat aus der Hand nehmen und alles zu seiner Geschichte machen müssen. Es ist eine Geschichte der Liebe zu seiner Frau Eliza und zu seiner Familie, es ist auch die Geschichte seines Sieges. Es gibt Menschen, die am Terror der von Feiglingen gesteuerten Dummköpfe zugrunde gehen.

Er nicht.

„Sie sind gewaltsam und zerstörerisch in mein Leben eingedrungen“, schreibt er an den Attentäter gerichtet in seinem Buch, „aber ich habe mein Leben wiederaufgenommen, und es ist ein Leben voller Liebe. Ich weiß nicht, wie Sie Ihre Tage in der Haft ausfüllen werden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Liebe dabei keine große Rolle spielen wird.“

Und weiter: „Ich vergebe Ihnen nicht, aber ich verweigere Ihnen meine Vergebung auch nicht. Sie sind mir schlicht zu unbedeutend. Ich bin froh, dass ich mein Leben und nicht Ihres habe. Und mein Leben wird weitergehen.“

Salman Rushdie, Knife. Gedanken nach einem Mordversuch. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. 255 Seiten. Penguin 25 Euro

Haruki Murakami, Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. DuMont

Was liest du gerade?, fragte mich jemand.

Ich lese das neue Buch von Haruki Murakami, dem Japaner, antwortete ich.

Und wie schreibt der?, fragte mein Gegenüber, der von Murakami noch nie etwas gelesen hatte.

Wie soll ich sagen?, antwortete ich. Es erinnert mich gerade sehr an Gabriel García Márquez‘ Hundert Jahre Einsamkeit, diese Vermischung von Welten, die Gleichzeitigkeit der Lebenden und der Toten. Er ist wie ein japanischer García Márquez, aber natürlich auch wieder ganz anders.

Wie anders?

Da ist nicht dieses Blumige, Farbige, Reiche. Es ist ganz ruhig erzählt, gemessen, still, könnte man sagen. Japanisch vielleicht, wenn ich nur besser wüsste, was das ist. Aber trotzdem oder gerade deswegen unglaublich spannend. Spannend nicht, weil man das Ende erfahren will, die Lösung, sondern einfach, weil dieses Erzählen selbst so spannend ist, weil es einen so in den Bann zieht.

Das sagte ich und zweifelte gleichzeitig daran, weil ich weder von Murakami noch von García Márquez so viel verstehe, dass ich mir ein solches Urteil erlauben könnte.

Aber das Seltsame war: Noch am selben Abend (und ich erfinde das nicht) gelangte ich im Buch an eine Stelle, an der Murakami sich ausdrücklich auf García Márquez bezieht. Er zitiert ihn, und dann lässt er seine Hauptfigur sagen:

Seine Geschichten mögen nach den Maßstäben der Kritik Magischer Realismus sein, aber für García Márquez selbst waren sie ganz gewöhnlicher Realismus. In der Welt, in der er lebte, vermischten sich das Reale und das Irreale völlig selbstverständlich, und er schilderte die Dinge so, wie er sie sah.

So ist das auch in diesem Buch, das auf einer Geschichte basiert, die Murakami als junger Autor schrieb und die er im Alter (er ist nun 75) wieder aufnahm und zu einem Roman ausbaute, sozusagen Jugendbuch und Alterswerk zugleich, wie der Rezensent Tobias Lehmkuhl im Deutschlandfunk festhielt.

Die Stadt mit der ungewissen Mauer ist ein Ort, den man nur betreten kann, wenn man vorher seinen Schatten bei einem Wächter abgibt, im Schattengehege, unwiderruflich im Grunde, aber dann doch nicht, wie sich später zeigt. Die Mauer ist die Grenze zwischen Leben und Tod, zwischen Wirklichkeit und Unwirklichkeit, Realität und Irrealität (oder Surrealität?). Aber sie ist nicht fest gemauert, diese Mauer, sie war auch völlig unbestimmt. Je nach Situation und Gegenüber veränderte die Mauer ihre Härte und ihre Gestalt. Wie ein Lebewesen, heißt es im Roman.

So kommt es, dass in diesem Buch Menschen und ihre Schatten sich trennen und wieder zusammenkommen, dass die Hauptfigur, die keinen Namen hat, auf einen Mann namens Koyasu trifft, der längst tot ist und dennoch lange Gespräche führt. Das klingt seltsam, aber beim Lesen empfindet man das nicht so, sondern findet dieses Spiel zwischen Realität und Fantasie, mit Identität und Ich und Du und der Sehnsucht nach der Verbindung zu anderen Menschen und nach dem wahren, passenden, richtigen Leben, als ganz und gar schlüssig und sehr aufregend.

Und man lernt – falls man es noch nicht wusste – , dass Murakami einer der großen Schriftsteller unserer Zeit ist und dass Literatur die Welt so erschaffen kann, dass wir unsere Welt neu zu sehen lernen.

Haruki Murakami, Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe. 637 Seiten,DuMont, 34 Euro.